Ringraziamo il dott. Stelio Mazziotti di Celso, filosofo e medico, per avere accettato di condurci nella storia della conoscenza e delle acquisizioni dell’Arte medica.

Proprio dal pensiero nasce ogni visione del nostro circostante che può evidenziarsi in verifiche oggettive quando la logica traduce le ipotesi in fatti evidenti.

Naturalmente con Galeno non stiamo parlando ancora di omeopatia ma stiamo ripercorrendo la storia del pensiero in medicina per comprendere i motivi di tanti paradigmi metodologici di cui si sono serviti i medici nella storia della medicina e che oggi possono sembrare lontani o strani, alla luce del nostro sistema medico convenzionale.

Proprio come avvenne più tardi nel periodo illuministico stesso che coinvolse e determinò il pensiero di Hahnemann, in un anelito di riconquista e di liberazione della centralità dell’uomo vincolato da vecchi dogmi indiscussi in tema di medicina e di farmaci.

Infatti, alle composizioni farmaceutiche dell’epoca venivano attribuiti effetti curativi non dimostrati e per questo molto pericolosi; come osservò lo stesso Hahnemann durante il periodo in cui ebbe l’incarico di farmacologo a cui fu affidato il controllo proprio della tossicità dei farmaci e la loro produzione; cosa che esternò finanche al Kaiser Giuseppe nella prefazione di un libro a lui dedicato.

Da qui, come vedremo in uno dei prossimi interventi del dott. Mazziotti di Celso, l’omeopatia trovò il proprio faro di riferimento nel metodo induttivo della antica visione neo-ippocratica che aveva come obbiettivo il soggetto storico malato portatore di malattia.

Quel tipo di clima filosofico e storico, Illuminismo, in cui nacque l’omeopatia fu proprio il terreno in cui esplose il dissenso sociale palese verso le imposizioni di casta culminato con la Rivoluzione francese.

Carlo Melodia

Stelio Mazziotti di Celso

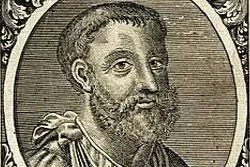

GALENO

Con Galeno (Pergamo 129 d.C., Roma 216) si consolida la Medicina come una scienza fondata sulla Logica e l’Osservazione. E quanto più possibile poggiata su studi di Anatomia e Fisiopatologia del Corpo umano, per i quali Galeno si avvalse anche della vivisezione di animali. Galeno è il Medico-Filosofo (quod optimus medicus sit quoque philosophus), che ha dato un’impronta duratura alla Medicina Occidentale. La Medicina doveva secondo lui unire l’osservazione clinica con una solida base teorica e filosofica. Egli integrò e superò diverse correnti presenti nella medicina della sua epoca: i Dogmatici (Razionalisti), gli Empirici ed i Metodici (che si limitavano a poche regole di uso comune). Ragione ed esperienza dovevano collaborare per un’attenta diagnosi e prognosi. La Medicina era vista come una sorta di Filosofia applicata. È la Ragione, logos, che consente di apprendere e padroneggiare le arti (technai). E la Medicina è la più importante di tutte le Arti.

La Salute viene intesa come il giusto equilibrio (crasi) dei propri temperamenti. Galeno riprende ed elabora la teoria già ippocratica dei quattro umori fondamentali presenti nel corpo umano: sangue, flemma, bile gialla e bile nera (atrabile). La malattia è una sorta dunque di discrasia, che deriva da un’inadeguata cura del proprio regime di vita. Nell’antica medicina greca la dieta è il complesso delle norme di vita atte a mantenere lo stato di salute: alimentazione, attività fisica, riposo, escrezioni. Ogni eccesso, e tra questi Galeno pone anche per esempio il culto eccessivo del corpo da parte degli atleti, è dannoso.

La visione di Galeno è finalistica, in una sorta di sincretismo tra Platone, Aristotele e lo Stoicismo. La Natura agisce con intelligenza e finalità; ha dotato l’uomo di un corpo adatto a vivere bene e a valorizzare la vita. Ed ogni parte ha uno scopo. I tre principali organi in cui risiedono i soffi vitali (pneuma) sono: il fegato, centro della facoltà nutritiva; il cuore, centro della facoltà vitale; il cervello, centro della sensazione e del movimento e sede della facoltà psichica. Si nota qui l’eco della già platonica tripartizione dell’anima: concupiscibile, irascibile e razionale. Pur dichiarandosi Galeno agnostico sulle questioni di cosa sia il divino e cosa sia l’anima.

Il Medico completo (totalis) deve saper orientarsi nelle tre parti della Filosofia: Logica, Fisica ed Etica. Galeno insiste sul legame indissolubile tra logica rigorosa, pratica basata sull'evidenza, profonda conoscenza del corpo ed etica al servizio del paziente: e fu questa un'ispirazione fondamentale per la medicina moderna.

La Filosofia è anche esercizio di saggezza e di contenimento delle passioni, potendo essere il Filosofo indifferente ai beni materiali. Cosa di cui Galeno diede prova in occasione dell’incendio dell’anno 192, in cui andò distrutta gran parte della sua biblioteca e dei suoi strumenti medici. Anche lo stoicismo di Galeno è d’altronde moderato, non estremo: non disprezza la buona salute e teme cose che potrebbero realmente affliggerlo: come la tortura fisica, la distruzione della sua città, la persecuzione di un amico (come si legge in un suo scritto, De Indolentia, recentemente riscoperto).

In Galeno comincia a prevalere un approccio allopatico. Per combattere le discrasie la via più immediata è di contrapporre loro un principio contrario. Rimedi rinfrescanti per discrasie calde, rimedi riscaldanti per malattie fredde. E così via. Con un’attitudine mentale che rischia di diventare ridondante, ampliandosi il catalogo dei rimedi da somministrare per contrastare ogni specifico disequilibrio. Ciò che è simile tende a cogliere l’unità di cose differenti; l’approccio analitico rischia invece di perdersi nelle maglie di tanti differenti contrasti.

L’elogio ippocrateo del primum non nocere rischia di lasciar il posto ad un eccesso di prescrizioni, finalmente dimentiche della fiducia nella capacità naturale di guarigione, nella vis medicatrix naturae. Principio sostituito da uno meno nobile, di cui Galeno era consapevole: populus remedia cupit. Galeno diede ad ogni modo un metodo alla preparazione dei farmaci. Galenica viene chiamata l’arte del farmacista. Galeno può ben essere considerato il fondatore della farmacologia.